苦いほど効くという薬たち

漢方は薬らしい。

いや、知ってる人からしたら「当たり前だろ」ってなるのは分かっている。

ただ、自然の葉っぱやら根っこやらを煮たり乾かしたりして出来ているっていうイメージのせいか、風邪ひいたときに飲む、丸くてツルツルの錠剤と同じ感じがしない。

でもちゃんと医薬品に分類されるらしい。立派な「薬」であることは確かだ。

日本では「漢方薬」と呼ばれて、病院で先生に処方してもらったり、薬局でフラッと買えたりする。健康維持のために毎日飲んでる人も、案外多いのではないだろうか。

材料は生薬(ショウヤク)で、植物やら鉱物やら、動物由来のものまであるそうだ。動物由来って動物のどこを使っているかで飲む気が失せる場合もありそうな予感だ。

そもそも、症状をピンポイントで治すというよりも、体全体のバランスを整えてくれるらしい。

「まぁまぁ、落ち着きなさいよ」と不調の箇所に交渉しているような薬だ。

飲む錠剤といえば、サプリメントもある。ビタミンとかコラーゲンとか、健康志向勢が日常的に飲んでいるアレだ。

ただ、何が違うかというと、漢方は病院でも処方されるし、効果や効能も”これは風邪に効く”とか、”これは冷えに効く”という断言したものが、ちゃんとお国に認められている。飲んで効いたら「おぉ~さすが医薬品!」と納得できる。

一方、サプリは健康食品。

”栄養補助です”とか、”体調維持をサポートします”みたいに、ふんわりした言い方しかできない。

サプリを飲んで風邪が治った!なんてことをうっかり宣伝したら偉い人たちに怒られてしまう。

なので、体によさそうな顔をして隣同士に並んでいたとしても、立場はだいぶ違う。サプリはしいて言えば、おやつみたいな括りなのだ。

別にどちらでも悪くないのだが、並んでみると赤ワインとぶどうジュースくらい差があると言えよう。

ところで、身近な食品で漢方になっているものがあるのか、気になるところでもある。

調べてみると一見、謎の木の実だけで作られていそうな漢方も、実は何気なく口にしているものこそが原形であったのだ。

・生姜(生姜 ショウキョウ)

→体を温め、胃腸を整え、風邪の初期症状にも。

・大根(莱菔子 ライフクシ)

→消化を助ける、咳を鎮める。漢方名、まず読めない。ナフクコ?

・ねぎ(葱白 ソウハク)

→発汗させて風邪の初期に。風邪を引いた際、ねぎを首に巻く治療法もあったそうなのだが、実体験するとなると結構嫌だ。

・にんにく(蒜頭 サントウ)

→体を温め、疲労回復効果あり。私はほぼ毎日にんにくを微量ながらも摂取しているが、平熱は低いしなんか疲れている。

・シナモン(桂皮 ケイヒ)

→デザートやカレーでもおなじみ。血行を良くし、体を温める。シナモンは嫌いじゃない。

・みかんの皮(陳皮 チンピ)

→胃腸を助け、食欲不振や消化不良に。七味唐辛子にも入っている。一味より七味の方がお得感があって好きだ。

・コーヒー(珈琲 カフェイ)

→気を巡らせ眠気を覚ます。飲みすぎると不眠・動悸の原因に。断然ブラック派だが、2杯目からカフェイン中毒起きがち。

・チョコレート(可可 カカオ)

→精神安定、血の巡りを良くする。カカオに含まれるトリプトファンなどの成分が、幸福ホルモンのセロトニンの生成を促す。恋愛ホルモンのフェニルエチルアミンの効果で、快感や集中力にも関連。爆買いしてやろうか。

ひとつ面白いのが、砂糖は半分だけ漢方といったところだ。

砂糖そのものは漢方に含まれないが、材料に混ぜて使うようだ。

漢方では五味(ごみ)という概念があり、「酸・苦・甘・辛・鹹(しょっぱい)」の5つの味が体に与える作用を示すという。

この中の「甘味(かんみ)」は、毒を和らげる(解毒作用)、緊張を緩める(緩和作用)、胃腸を整える(補益作用)

といった効果が期待できるらしい。

・氷砂糖(氷砂糖 ビンランタン)

・黒砂糖(黒砂糖 コクトウ)

→黒砂糖は体を温めたり、血を補うイメージで使われることも。

やはり健康において普段から食べるものは大事だな~と気付かされる。

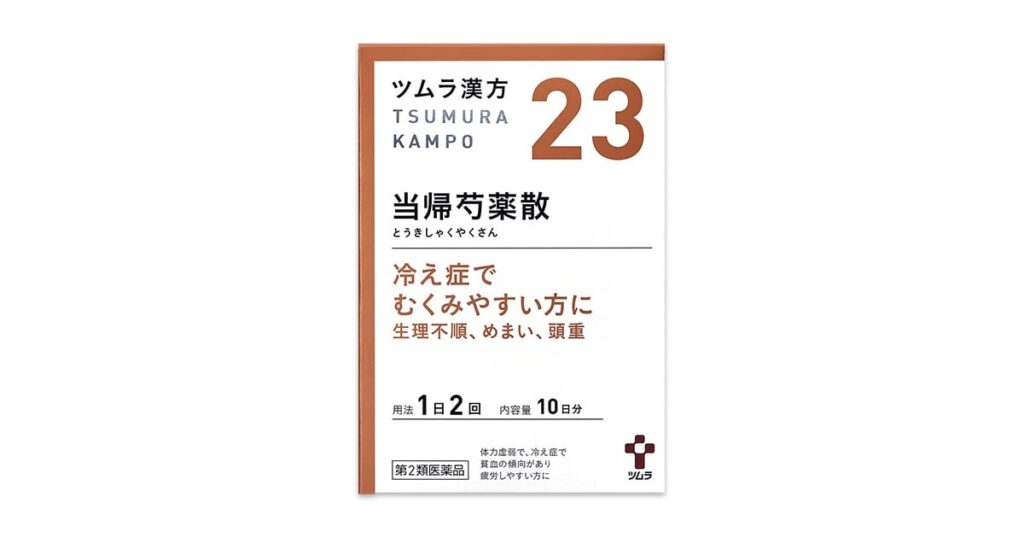

個人で実際に飲んでいる(た)ツムラ漢方

当帰芍薬散 第2類医薬品 スティック包装

効果・効能

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

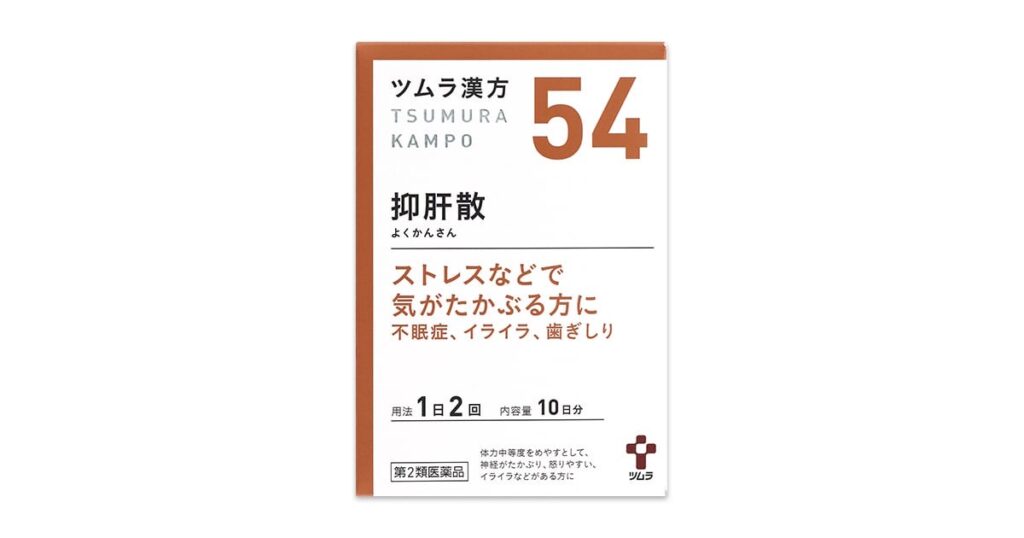

抑肝散 第2類医薬品 スティック包装

効果・効能

体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症:神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症(※)

(※)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

その他100種類以上あり

ツムラ ヘルスケア製品情報 公式サイト内引用

風邪の症状や精神的なストレスにまで、自然由来のものだけで、治療できる時代。古代の東洋医学にすこぶる感謝である。

なかでもより身近な葛根湯は、コンビニで買うことも出来る。

そもそも漢方とは一体いつごろからあるものなのだろうか。

漢方の歴史は5~6世紀まで遡る。その時代の日本は、病気を「気合いで治るっしょ」とまぁ重くは考えていなかったと言われる。そこに中国から、すごい粉が朝鮮半島経由でやってきた。

日本人はそれを見て、

「なんか効きそう!でも名前ムズくない?」と、なる。

7世紀ごろになると、日本は遂に行動に出る。本場を見に行こうではないかと、中国にGO。

高級な薬草や作り方を見て、中国の医学アツくない?となり、そこで爆買いをする。

帰ってきた日本人、最初は買ってきたものを、忠実に再現してたのだが、

だんだん飽きてきたのか、「やっぱ日本風にしよ」と、和風アレンジに変更し始める。

まさに日本人の0では無く、1からの躍進が垣間見える。

そのうち、西洋からも医学がやってきて、

「え?この西洋のやつ、オシャレ~」となり、日本人はまたザワつく。

西洋の薬が出てきたので、中国から来た薬はそこで初めて「漢方」と名付けられた。

名前がムズかった為、今まで名前など無く、ただの「粉薬」だったのだ。

亀をペットとして飼うことになった時、名前を付けず「カメ」と言っているようなものだ。

実家の17年生きた亀がそうだった。

明治になったときに、国が「これからは西洋医学1本でいきます」と言い出し、

残念ながら、漢方は干されてしまう。

漢方医たちは愕然とするが、細々と続けて行くと、昭和時代には「なんだかんだ良くね?」と再評価を受け、令和になった現在も、根付いているのだ。

漢方のことを詳しく調べれば調べるほど、美貌も漢方で叶うのでは?若さを取り戻せるものがあるのでは?など深掘りをしたくなってくる。用法、用量を守って取り入れる生活も悪くない。

そんな私は今、「薬屋のひとりごと」という漫画にハマっている。